|

|

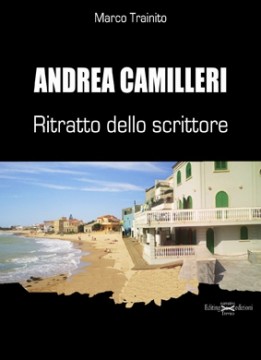

Un ritratto alla siciliana

di Federico Guastella

Agile per la levità della scrittura e complesso per la profondità

delle tematiche trattate, il libro di Marco Trainito ANDREA

CAMILLERI, sottotitolato Ritratto dello scrittore (Treviso,

Anordest 2009, pp. 254), si presenta con una copertina abbellita dalla

fotografia recante l’immagine della casa a mare di Montalbano lungo la

spiaggia di “Punta Secca”, nel ragusano.

Nel risvolto di

copertina risulta così sintetizzato sia la natura che lo scopo dello

scritto: “un saggio e un’introduzione generale all’opera di Andrea

Camilleri (…) accessibile al pubblico sia dei lettori accaniti del

grande scrittore siciliano sia di quelli che ancora non si sono

cimentati con le sue opere”. Dedicato al padre Nenè, si compone di una

premessa, di tre capitoli ciascuno dei quali, viene suddiviso in

quattro paragrafi, nonché di una essenziale bibliografia.

|

Già nella premessa Trainito fissa alcune ascendenze di Camilleri, tra cui la

presenza ineliminabile di Pirandello: il suo insegnamento, afferma il

critico, che è entrato “nella carne viva della sua parola, traendo una

lezione di metodo, di stile e di poetica”. A partire da questa riflessione,

egli poi percorre uno spazio tanto vasto, avvalendosi di numerose letture di

libri da cui trarre gli ingredienti necessari alla costruzione della sua

interpretazione.

Il capitolo primo, dopo alcune notazioni bio-bibliografiche, individua

nel romanzo Un filo di fumo (edito la prima volta da Garzanti nel

1980 e premiato a Gela nel 1981) il nucleo essenziale della produzione di

Camilleri: “vero e proprio generatore per le opere degli anni Novanta che

hanno dato allo scrittore un clamoroso successo di pubblico”. In maniera

chiara e dettagliata, ne riporta la trama e sintetizza il pensiero dei

critici più autorevoli, quali Bruno Porcelli e Maria de Las Lieves Muñiz

Muñiz.

Il dissenso con Gianni Bonina che, ne Il corso delle cose (1978)

aveva visto la genesi del “nascente planisfero camilleriano”, è chiaro. A

conti fatti, le argomentazioni addotte a sostegno della tesi di Trainito

appaiono convincenti. Sia la strategia compositiva adottata (la tecnica

della mise en abyme) sia le strutture conoscitive (l’invenzione di

Vigàta, nonché la spiccata vocazione socio-antropologica nel contesto

post-unitario fin quasi all’avventura dei Fasci Siciliani) e le sonorità

segniche (l’invenzione d’una inconfondibile lingua corredata di un

glossario, funzionale alla resa espressiva della comunità dei parlanti

nativi), sono i motivi che incideranno di più nella stesura delle successive

opere. Inoltre, il revisionismo del Risorgimento, documentato da due

Commissioni d’Inchiesta, sarà poi ripreso, ad esempio, nei romanzi La

bolla di componenda, La stagione della caccia, Il birraio di

Preston, La mossa del cavallo…Anche lettere fanno parte

dell’apparato documentario del romanzo Un filo di fumo: dato, questo,

rinvenibile ne La luna di carta (2005), ne La vampa d’agosto

(2006) e ne Il campo del vasaio (2008), dove il commissario

Montalbano scrive a se stesso per mettere in ordine le varie tessere delle

sue indagini. “L’apice di questa tecnica – annota Trainito – è (…) raggiunto

ne La scomparsa di Patò: qui Camilleri, inventandolo quasi

interamente, utilizza un dossier che risulta costituito da articoli

di giornali, lettere (scritte a mano o dattiloscritte che fanno avanti e

indietro da un organo all’altro di polizia), rapporti giornalieri e

riservati. Non ci sono capitoli nel libro, la voce dell’io narrante, che si

è trasferita nel documento, risulta assente, e viene affidato al lettore il

compito della decifrazione e riorganizzazione narrativa del materiale.

Le corrispondenze individuate tra il glossario presente ne Il filo di

fumo e Il gioco della mosca (1995, 1997) sono indubbiamente

rilevanti, perché aiutano a ricomporre il puzzle che dà il ritratto

dello scrittore di Porto Empedoche. Al riguardo, Trainito, collocando Il

gioco della mosca nel solco delle preferenze socio-antropologiche

accordate da Sciascia (Kermesse, 1982 - Occhio di capra, 1984)

e da Bufalino ( Museo d’ombre, 1982) alla cosiddetta “scienza certa”

di Borges (quella, cioè, degli affetti di cui in maniera indelebile la

nostra misura umana si è nutrita), può opportunamente parlare di un

“trittico peculiare” per il recupero di espressioni dialettali che

racchiudono “storie cellulari” e si pongono come sintesi di aneddoti ed

episodi locali. Siamo così nel linguaggio che segna l’innesto di proverbi,

di modi dire, di termini dialettali nel codice nazionale. La lingua mista di

cui Camilleri si serve, terragna e sanguigna, esprime con più efficacia i

sentimenti e gli stati d’animo dei suoi personaggi, che parlano utilizzando

il lessico dell’area geografica di provenienza. Trainito non manca, in

proposito, di puntualizzarne la genesi. Attenendosi a quanto dichiarato dal

nostro scrittore in Pagine scelte di Luigi Pirandello, egli, da

studioso ed esperto di filosofia, può ampliarne il quadro teorico di

riferimento e attirare l’attenzione su Gottlob Frege, lo studioso di

semantica che elaborava la sua teoria negli anni in cui Pirandello studiava

a Bonn. La distinzione pirandelliana tra il “concetto” espresso dalla lingua

e il “sentimento” manifestato dal dialetto è quasi identica – scrive il

critico – alla differenza fregeana tra “senso” e “rappresentazione”. Da qui

bisognerebbe muovere per giungere a tutta “l’analisi pragmatica e

antropologica” dei “giochi linguistici” e delle connesse “forme di vita” di

Wittgenstein, anche se il commediografo agrigentino, “con qualche decennio

d’anticipo”, aveva osservato che un dialetto esprime “particolari usi” e

“particolari costumi”.

Vigàta, dunque: spazio immaginario modellato sul territorio reale di

Porto Empedocle. “Nessuna” perché inesistente; “una”, in quanto ha una

storia; “centomila”, ove si consideri la molteplicità delle sue

rappresentazioni diacroniche (dal XVII secolo alla disfatta di Caporetto,

dal fascismo a quella della fiction televisiva e della realtà

virtuale). E’ a questo punto che Trainito si sofferma su alcuni romanzi,

quali La stagione della caccia (1992), La presa di Macallè

(2003), Il colore del sole (2007), Maruzza Musumeci (2007): li

sintetizza con molta padronanza, li commenta con acume e disinvoltura, ne

esplicita con accortezza e accuratezza rapporti intertestuali e

intratestuali.

Ne La presa di Macallè, ad esempio, il senso del narrato, è

attuale nel clima di smarrimento esistenziale che si sta vivendo. E’ la

violenza ad imporsi, a trionfare sull’uso della ragione quando

contraddizioni e sopraffazioni ideologiche, risentimenti e barriere

etnocentriche, pregiudizi e stereotipi, facendo smarrire ogni certezza

etica, trovano ampia risonanza nella mentalità collettiva, di cui il mondo

infantile è parte integrante. Il più vulnerabile e il più fragile, appunto

per la mancanza di esemplari modelli educativi che fanno perdere al

comportamento la corretta direzione civica. Quest’atmosfera Trainito la

analizza, la spiega, la racconta, instaurando apprezzabili confronti con

Eros e Priapo di Gadda. Vi si incontra in ogni sua considerazione sia

una mente coltissima, sia una sottigliezza di sguardo che gli consente di

scoprire rapporti che danno l’idea del complesso universo della scrittura.

“Maruzza Musumeci” – egli poi scrive “merita una particolare attenzione”.

Anche a mio parere, l’opera è degna d’una puntuale ricognizione per il

taglio favolistico che ci dà un diverso tratto dell’identità di Camilleri,

ora rivolto ai miti e alla metafisica del fantastico. La narrazione, pur

collocandosi su uno sfondo di ambientazione rusticana, dilata infatti i suoi

orientamenti di spazio e di tempo per la magia di certi eventi. I “cunti” a

volte scivolano nel surreale, facendo anche pensare alla leggenda di Cola

Pesce (il personaggio metà uomo e metà pesce di cui si era occupato Giuseppe

Pitrè in un suo pregevole studio), nonché alla novella di Tomasi di

Lampedusa La sirena. Riguardo al mondo delle “sirene” sembra

opportuno dire che le distinzioni sono notevoli tra le classiche e quelle

rappresentate da Camilleri. Nel suo immaginario non sono voraci e

distruttive come le perverse maliarde di Omero, ma apprezzano la vita e in

qualità di donne ammalianti stanno soltanto tra gli uomini che non amano il

mare per condividerne le esperienze terrene, tranne nei momenti in cui si

trasformano in sirene per ricongiungersi al proprio passato: quello

ancestrale (pensato dalla scuola ionica) della simbiosi della vita con

l’acqua marina. La grotta sott’acqua in cui Resina, la Sirenetta, porta per

sempre il proprio fratello Cola, studioso di astronomia, rievoca

indubbiamente il racconto lampeduseo in cui l’ondina “Lignea”, dalle

voluttuose sembianze ferali e divine, si incontra con il grecista La Ciura.

Don Fabrizio, che, nel Gattopardo, dinanzi alla fugacità degli eventi, aveva

conosciuto l’astronomia, nei panni di La Ciura verifica ora l’illusione di

una fine abbellita dalla presenza di una figura onirica. La bella e snella

signora apparsa al principe nel momento dell’agonia viene ritrovata nella

sirena per un’eutanasia che gli facilitasse l’inaccettata separazione dalla

vita. Diversa, pur nell’identità del contenitore, appare in Camilleri la

simbologia della medesima “grotta”: non luogo in cui viene saziata la sete

di sonno nirvanico, ma ventre d’una vita generatrice di metamorfosi. Pure

diversa, a mio avviso, la reinterpretazione di Maruzza Musumeci rispetto

alle “femminote” darrighiane. Lo studioso ha sì percepito l’ineludibile

rapporto tra le due realtà, ma ritengo che si sia mantenuto distante da una

puntualizzazione sul diverso modo di sentire di entrambe: tanto “arcigne” e

“lussuriose” le femminote, quanto votata agli affetti la Maruzza di

Camilleri che svolge felicemente la vita in famiglia, dove i componenti sono

legati da un grande vincolo.

Il discorso di Trainito, basato su accostamenti e rimandi, si fa

decisivo nel cogliere i caratteri di Montalbano. Non manca di evidenziare la

suggestione esercitata nell’animo di Camilleri da autori come Geoges

Simenon, Manuel Vàsquez Montalbà, William Faulkner, Dashiell Hammett,

Antonio Pizzuto e Joseph Conrad, mentre “nell’immaginaria biblioteca di

Vigàta” – egli scrive – “non poteva mancare di certo l’autore de La

biblioteca di Babele”. Il nostro critico non resiste, pertanto, alla

tentazione di muoversi in un’indagine di estremo rigore scientifico per

immettersi nel sentiero che conduce all’evoluzione caratterologica di

Montalbano. Il campo d’indagine è l’attenzione rivolta ai suoi mutamenti

psicologici: da una personalità estroversa al ripiegamento

nell’introspezione e nel monologo con il conseguente deterioramento dei

rapporti con le persone che gli stanno vicino (“Livia e Mimì Augello, in

particolare”). Attraverso l’esame delle opere più significative, egli

ripercorre le tappe di quello che chiama “sdoppiamento del sé” e il

fenomeno, con l’uso di un linguaggio desunto dagli apporti della

psicoanalisi, viene così commentato: “Montalbano, compiuti i cinquant’anni,

comincia a sentire il peso della propria vecchiaia e la sua razionalità

stanca tende a deragliare dal principio di realtà e a proiettarsi verso una

dimensione surreale e fantasmagorica”.

Come non

pensare a La luna di carta, dove il commissario è alle prese con

l’irreversibilità del tempo che lo sta destinando alla

senescenza?

“Quanno

viene il jorno della tò morti…”: questo il pensiero improvviso, alle sei

del mattino, di Montalbano, ed esso non se ne andava più fino a diventare

un vero e proprio chiodo fisso, magari nascosto in qualche angolo del suo

cervello per aggallare quanto meno se l’aspettava.

Attenta è

la rilevazione della dinamica che sta coinvolgendo il commissario e le

osservazioni sono abbastanza calzanti: “Montalbano non ha mai usato appunti,

contrariamente ad esempio al tenente Colombo, che non si separa mai dal suo

taccuino. Ma ora Montalbano, a causa dell’età, comincia a dimenticare più

facilmente. Che fare? (…). La lettera, dunque, diventa lo strumento che la

parte più lucida e attenta di Montalbano, raccoltasi in pensosa

concentrazione, usa per dare una mano al resto della persona del commissario

immersa in mille e stressanti faccende quotidiane e preda di pensieri neri

sul declino della vita”. E’ il tema del doppio, dunque, a suggestionare il

nostro critico fino a ipotizzare una poliedrica fenomenologia dello

sdoppiamento lungo un percorso che alla fine acquista il senso d’una

accettazione della propria condizione, come risulta dalla lettera che egli

si scrive ne La vampa d’agosto (2006): da un rapporto inizialmente

più distaccato e diffidente di sé, il commissario giunge a “un’accresciuta

familiarità con l’altro da Sé”.

La mia

attenzione va ora rivolta al capitolo finale intitolato “Dalle bolle ai

pizzini, lo spirito laico di Camilleri”. Sul piano letterario, il punto di

partenza della questione “mafia” viene individuato nella novella di Verga

La chiave d’oro. Trattandosi d’un racconto quasi sconosciuto, Trainito

ne riporta il testo, dove è agevole riscontrare la presenza di tutti gli

elementi atti a caratterizzare tale fenomeno, tra cui – precisa lo studioso

–la “componenda”, cioè “il mettersi d’accordo tra galantuomini”. Proprio su

tale accordo verte il romanzo di Camilleri La bolla di componenda.

Tante sono

le storie a caratterizzarlo e pongono l’accento sulla connesione tra un tipo

di cattolicesimo accomodante e i reati commessi da delinquenti (furto,

corruzione, abigeato, falsa testimonianza), nonché da coloro (uomo o donna),

che facevano mercimonio del proprio corpo. Nasce da qui il termine “componenda”:

“accordo”, “patto non scritto”, “compromesso”. In tal senso, si è espresso

Gino Pallotta nel Dizionario storico della mafia (Roma, 1977). Per

cui, facendo propria questa definizione, Camilleri può così dirla: forma di

tacita transazione in base alla quale si restituisce in parte o tutto il mal

tolto, tenendo conto della percentuale dovuta per l’intermediazione, a

condizione che venga ritirata la denuncia.

Data

l’attualità del libro, tentiamo di seguire, sia pure con una certa libertà,

il sommario che ne fa Trainito allo scopo di cogliere alcuni tra i passaggi

più significativi.

L’espediente che consente allo scrittore di Porto Empedocle di sviluppare il

racconto è dato dal ritrovamento, fra le carte della propria madre, di una

“Bolla dei luoghi santi”. Muove da qui la sua scrittura sulle indulgenze,

elargite con la vendita di tale bolla da parte dei frati, i quali

assicuravano che essa preservava dai pericoli e dalle calamità naturali. La

distinzione tra la bolla d’indulgenza e quella di componenda è molto

rilevante, pur avendo entrambi parecchi tratti simili nella ritualità con la

quale venivano concesse. La prima sortiva l’effetto di smorzare gli incendi

o scrive Consolo in Retablo di preservare dalle ruberie; la seconda,

invece, veniva venduta, fra il giorno di Natale e l’Epifania: vale a dire –

annota il nostro scrittore – nei due sensi opposti – il passato e

l’avvenire. L’intento stavolta era la discolpa di reati commessi, tranne

quello dell’omicidio. L’autorità che la emanava almeno doveva essere un

vescovo, mentre, il più delle volte, i parroci, avendo coscienza di questo

operato fosse fondato sul male, delegavano il sagrestano all’adempimento

dell’ingrato compito. In sostanza, si trattava di un Pactum sceleris,

siglato da un tariffario variante a secondo il reato commesso: solo che uno

dei contraenti era la più alta spiritualità, la Chiesa. Sicché, nella

mentalità popolare il furto non è peccato e non bisogna temerne, anche

perché a rubare è lo stesso clero imponendo una tassa, a suo favore, sul

delitto: Gli basta – scrive Stocchi – essere certo (stolta ma

esiziale ricetta) che non andrà “all’inferno”; e da questa unica paura lo

guarentisce l’esempio e l’assoluzione del prete. Il professor Stocchi

era studioso impregnato di storicismo positivistico, preside da qualche

anno del severo e avanzato Regio Ginnasio “Ciullo” di Alcamo, che

s’inserì nei lavori d’una Commissione d’inchiesta con le sue personali

indagini, i cui risultati egli comunicava attraverso lettere. Di questa

inchiesta parlamentare, datata 1875-1876, Camilleri si occupa per porre in

evidenza le omissioni, la genericità delle dichiarazioni che non

compromettevano nessuno, il silenzio appositamente voluto per occultare le

radici del problema: quello, cioè, riguardante la presenza della mafia. Lo

scrittore mostra simpatia per l’opinione del tenente generale Casanova, il

quale sosteneva la necessità di creare nell’Isola le condizioni idonee alla

nascita del progresso, individuate nell’abolizione dei privilegi e delle

influenze nefaste. Egli era arrivato a Palermo il 7 gennaio del 1874 ed era

stato interrogato il 12 novembre del 1875: in due anni aveva avuto

l’opportunità di formarsi un’esatta idea della complessa realtà isolana, e

quando parlava della “bolla”, nutriva il timore dell’ incredulità altrui.

Ad essa Giuseppe Stocchi dedica la seconda lettera intitolata La

questione sociale – Elemento religioso. Camilleri la trascrive nel

capitolo quattordicesimo e la commenta, mettendo in risalto gli aspetti di

maggiore rilievo, quale la relazione inscindibile tra religiosità e

superstizione del siciliano.

Nel

corso della narrazione il lettore si trova dinanzi a un commento, dolce e

amaro nel medesimo tempo: che l’uso della bolla di componenda sia

scomparso non può che rallegrarmi. Anche se rimane la componenda: la

versione laica e in un certo senso addomesticata dell’autentica e originaria

bolla di componenda. “Componenda”, dunque, che non si volle

applicare nei cosiddetti “anni di piombo”: la bolla (…) ci avrebbe

risparmiato, non la scia di sangue certamente, ma la tarantella dei

pentimenti, delle dissociazioni, della crisi di coscienza, dei rimorsi, dei

distinguo, dei cristiani perdoni. Tutti, assassini o no, innocenti o

colpevoli, avremmo goduto di “tranquilla coscienza”. L’epilogo non

sfugge all’attualità. Della componenda “laica” è rimasta la legalizzazione

degli intrallazzi; in particolare, l’accordo della mafia con la politica,

volto ad amalgamare il giusto con l’ingiusto e a rinsaldare i legami fra

legalità e illegalità in un patto nascosto di coesistenza. Patto che,

tuttavia, non esiste: non c’è un documento scritto che ne parli, perciò esso

si riduce ad una “bolla di sapone”, appunto per evitare che rimanga

qualsiasi traccia dell’irredimibile compromesso fra il bene e il male.

Uno

sguardo d’insieme meritano, infine, gli ultimi due paragrafi del terzo

capitolo. Il numero 3., intitolato I pizzini di Provenzano e la mafia

clericale, si muove nell’ottica d’una religiosità distorta: quella

tipica degli uomini di mafia che, nonostante i loro crimini, credono in Dio

e lo pregano. Il moralismo dei buoni costumi non è assente dai biglietti (“pizzini”)

che indirizzano ad amici e parenti così come viene invocata la volontà

divina con umiltà e atteggiamento di servizio. Per la comprensione di tale

curioso fenomeno, i testi di riferimento, specifica Trainito, sono La

religiosità di Provenzano (lectio Doctoralis tenuta da Camilleri

il 3 maggio 2007 a L’Aquila) e Voi non sapete, l’alfabeto mafioso in

sessanta voci uscito presso Mondatori nell’ottobre dello stesso anno. Una

cosa che interessa sottolineare, egli specifica, è l’accenno dei mafiosi ai

preti definiti “intelligenti”: quelli, cioè, “che non considerano la mafia

un peccato e che non di rado sono loro consiglieri e padri spirituali. La

collusione, dunque, tra clero “intelligente”e mafia: “Provenzano,

addirittura, teneva, nel suo ultimo covo un vero e proprio arsenale

religioso”. La religione al servizio del potere non può che fabbricare un

universo di tenebre. Religiosità fatta di coreografia, esteriorità,

idolatria e superstizione aveva già notato nel 1945 Sebastiano Aglianò

(ricordato da Camilleri sia nella Lectio che in Voi non sapete)

in Che cos’è questa Sicilia?, opera doverosamente citata dal nostro

studioso, unitamente a La Gita a Tindari, in cui il capomafia don

Balduccio Sinagra è assistito da un prete che si fa da tramite tra lui e

Montalbano per consegnargli il nipote latitante.

Nel

paragrafo 4. le domande poste da Trainito sono inquietanti: “Com’è possibile

che si sia creata una convergenza così plateale tra le forze del male e i

custodi del messaggio evangelico, tra il diavolo e l’acqua santa? E’ il

diavolo che è davvero e per natura un portatore di luce o è l’acqua santa

che è avvelenata ne pozzo?

La

risposta egli la trova in uno scritto di Sciascia e nel lavoro di Borges

Evaristo Carriego. Riporta brani di entrambi, li commenta attraverso il

filtro del Don Chisciotte, trova rispondenze tra il modo di sentire

degli argentini e dei siciliani intorno allo Stato e alle sue leggi e pone

in evidenza che la logica “non è dissimile da quella che Camilleri prima

mette in bocca a Balduccio Sinagra e poi vede incarnata nella religiosità di

Provengano”. La spiegazione data da Trainito appare però unilaterale e di

parte (la credenza in un ordine divino superiore e trascendente che si

connette con la svalutazione delle leggi di uno Stato di diritto, nonché

della giustizia), ma non c’è dubbio che il clero (in maggioranza o

minoranza, non importa) si sia reso e si rende responsabile di connivenze di

comodo, contrastanti con l’autenticità del messaggio cristiano. Come a dire

che la “componenda”, a prescindere dagli interlocutori (politici, affaristi

o religiosi che siano) sta sempre in agguato, pronta ad essere siglata

all’insegna di avidi interessi che legittimano il crimine a danno alla

comunità.

|

Marco Trainito |

La

conclusione del mio itinerario è ormai evidente. Il titolo dato da

Trainito al suo libro, posso ora dirlo, appare riduttivo rispetto alla

profondità della ricerca e documentazione, delle considerazioni

(condivisibili o meno) e dei riferimenti ampiamente colti che denotano

il possesso di poderose attrezzature mentali. Dal ritratto che egli fa

di Camilleri, oltre a spiccare l’invenzione di diversi generi

letterari, si ricava l’attualità dello scrittore: l’impegno etico e

della responsabilità che si staglia in un’esperienza plurilinguistica

che va dalla tradizione realistica (dalla colonna infame di Manzoni

al documento sociologico di Leonardo Sciacia) alla favola onirica e

tragicomica (dal realismo magico di Marquèz all’ironia divertita di

Bufalino), alle scelte stilistiche. Tutto questo, in definitiva, dà la

misura d’una spiccata coscienza critica e d’una ricerca della verità,

al di là di pregiudizi e stereotipi, del tutto demistificati. |

Federico

Guastella

giugno

2010